Wenn früher in Erdbach das Motorrad von Trieschs Ewald knatterte, gab es Kochtopfhaarschnitte für 50 Pfennig!

Wer ging früher schon zum Frisör? Erstens war das eine Geldfrage, und zweitens waren die Selbstgedrehten Locken doch auch nicht so schlecht, oder? Und für die Jungen und Männer gab es schließlich Trieschs Ewald aus Schönbach, der zunächst mit dem Motorrad, später mit dem Goggo-Mobil die Dörfer anfuhr, um seinen berühmten »Kochtopfschnitt« zu kreieren. Samstags war er meist den ganzen Tag in Erdbach unterwegs. Man saß in der Küche auf einem Stuhl, das blaue Handtuch um die Schulter gelegt. Ewald schnitt mit dem Handmaschinchen ab, was sich diesem in den Weg stellte. Die Haare wurden kurz getragen, die Ohren waren gut sichtbar. Und viele im Dorf sahen sich, was den Kopfschmuck betraf, sehr ähnlich. Der Haarschnitt kostete damals fünfzig Pfennig.

»Dicke Dieter« als Rennfahrer

Die Frauen und Mädchen haben sich gegenseitig die Haare in Form gebracht. Und die Ergebnisse konnten sich allemal sehen lassen. Anfang der 60er Jahre wurde des öfteren die Breitscheider Straße kurzerhand in eine Rennstrecke umfunktioniert. Viele Autos waren noch nicht auf den Straßen, und so konnte man ruhig einmal Rennfahrer spielen. Auf der Strecke vom Leyk Willi bis zum Beginn des Waldes über der »Gassenchlucht« standen Streckenposten, die peinlich darauf achteten, dass ja kein anderes Fahrzeug die Straße befuhr. Ein Formel 3-Auto war es, das der »Hann-Peter« den Erdbachern stolz zur Schau stellte. Und der »Dicke Dieter« durfte dann testen, was es heißt, über, 100 PS im Rücken zu haben. Die Goggos und Lloyd’s hatten ja nur wenige Pferdestärken. Das war schon ein Gefühl für unseren Rennfahrer. Wir Kinder und jugendlichen staunten und träumten gleichzeitig von solch einem Erlebnis.

»Rentnerband in Schreinerwerkstatt«

In der Schreinerwerkstatt von »Hannese Otto«, meinem Opa, habe ich auch viele Stunden verbracht, um den lieben Alten zuzuhören. Die Werkstatt war mit einem »Kanonenofen« ausgerüstet, von dem sich meterlange Ofenrohre durch den Raum zogen. Und unten lagerten die Hobelspäne und das Sägemehl. Heute wäre das bei den geltenden Sicherheitsvorschriften unvorstellbar. Und dazu wurden dann noch die Pfeifen und die dicken Zigarren geraucht. Niemand dachte sich etwas dabei. Nun, in dieser Atmosphäre erzählte sich dann die »Rentnerband« um »Trockemöllers Klaa« bis »Geils Wilhelm« die tollsten Geschichten. Kriegserlebnisse aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, so spannend vorgetragen, dass es eine Gänsehaut verursachte. Aber auch alltägliche Klatsch und Tratschgeschichten kamen nicht zu kurz. Diese »wichtigen Besprechungen« wurden nur durch das Mittagessen und die sich anschließende wohlverdiente Ruhepause unterbrochen.

»Mit dem » Stuuskarrn« zur Neumühle«

Es waren die Jahre, wo Bernste Heinz in Erdbach noch eine Bäckerei unterhielt. Fast jeder im Dorf hatte noch eine kleine

Landwirtschaft. Und dazu gehörte auch das Einbringen der »Freeschjd« (Getreide). Nach dem Dreschen bei »Häwenersch« Rudolf« wurden die Getreidekörner in Säcken auf den Speicher (»Be«) getragen. Dort lagerten dann die goldbraunen Körner, und manche Maus hatte für die karge Winterzeit ausgesorgt. Die Bauern fuhren dann mit dem mit einem Sack Getreide beladenen »Stuuskarrn« (Schubkarren) zur Neumühle. Bei Klaase Ernst wurde aus den Körnern Mehl gemahlen. Und dieses Mehl brachte man zur Bäckerei Berns. Da das Mehl ja aus Eigenproduktion gestellt wurde, brauchte man nur noch einige Groschen für das Backen zu bezahlen. Dafür gab’s entsprechende Gutscheine. Ende 1966 wurde der Mahlbetrieb in der »Naumehl« eingestellt, die Bäckerei gibt es auch schon lange nicht mehr.

Ich muss bei diesen Erinnerungen an Jean Paul (1763-1825) denken, der folgende Weisheit weitergegeben hat: »Das Leben gleicht einem Buch: Toren durchblättern es flüchtig, der Weise liest es mit Bedacht, weil er weiß, dass er es nur einmal lesen kann«.

Wenn der Ortsdiener „Karle-Patt“ mit der Handglocke schellte, erfuhren die Erdbacher die neuesten Nachrichten

Ein weiser Grieche sagte einmal, dass das eigentliche Studium der Menschheit aus dem Studium der Menschen bestehe. Es sind nicht die großen und bedeutenden Persönlichkeiten, denen wir in diesem Bericht begegnen. Sie gehörten eher zu den »Stillen im Lande«. Wir lernen Menschen kennen, die – oft unbeachtet – das Dorf mitgeprägt, zumindest aber bereichert haben. Menschen, an die ich mich heute gerne und liebevoll zurückerinnere. Man kann sie nicht vergessen, wenn man ihnen einmal begegnet ist.

Ortsdiener »Karle-Patt«

In meiner Generation gab es in Erdbach ein Original, das mir im Gedächtnis bleiben wird. Karl Georg, genannt »Karle Patt«, war viele Jahre Ortsdiener. Er, ein kleiner stämmiger Mann mit runder Nickelbrille und großer »Staatsmütze«, meldete sich mit seiner überdimensionalen Handglocke, um wichtige oder auch weniger beachtenswerte Neuigkeiten bekanntzumachen. Amtliche Bekanntmachungskästen gab es noch nicht, ganz zu schweigen von den heutigen Gemeinde-Mitteilungsblättern. Da lief der »Karle-Patt« in schöner Regelmäßigkeit zwei bis drei Stunden durch das Dorf, immer an bestimmten Plätzen stehend, und rief dann seine Nachrichten aus. »Ohm Mittwochowend emm ocht Auer ess de Gemaavertretersitzung – Mornse Morje ohm elf Auer wird emm Märebejer Staabruch geschosse.« So lauteten in etwa die Dialekt-Meldungen. Oder er musste die für einen älteren Menschen weite Strecke laufen, um den Erdbachern zu melden, dass die »Atzbejer Wäscheleu bei der Lenn sei«. Auf seinen Dienstgängen kam es häufig vor, dass er zum Essen in die Häuser eingeladen wurde.

Und »Karle-Patt« nahm diese Einladungen gerne an. Da aß er dann zwei, drei »Ribbselsplätzjer«, und der nächste Treffpunkt wurde halt eine halbe Stunde später angelaufen. Die Leute waren damals nicht so hektisch.

»Vollwersch Oskar«

Er war einer der wenigen, der zu allen im Dorf ein gutes Verhältnis hatte. Das gibt es selten. Oskar Leng war ein unauffälliger und doch gefälliger Mensch, der es verstand, Brücken zu bauen. Er war ein gläubiger Mensch, der ein echtes Christentum vorlebte. Immer auf Ausgleich mit Andersdenkenden bedacht, erreichte er sein hohes Ziel, Menschen den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Und zwar eher als manch anderer, der für sich in Anspruch nahm, den allein seligmachenden Weg zu kennen. Schon sehr früh war er der bis ins Alter beliebte Sonntagsschulonkel, bei dem auch ich in die »Schule« gehen durfte. Zunächst in einer Baracke hinter »Benjamins Haus« und später auf dem »Beul« und in »Weilste«, Oskar Leng war immer für die Dorfjugend da. Ganze Generationen von Erdbachern zehren noch heute von den biblischen Geschichten, die ihnen Onkel Oskar liebgemacht hat. Und gerade in schwierigen Lebenssituationen erinnert sich manch einer an die trostvollen Worte der Bibel, die ihr Sonntagsschulonkel ihnen vortrug. Ich erinnere mich noch an einen Samstagnachmittag. Onkel Oskar war mit Schuhputzen unter der Linde beschäftigt. Als elfjähriger forderte ich ihn zu einem Wettlauf heraus. Und er ging als Mittfünfziger darauf ein. Er hat diesen Lauf um Längen gewonnen. Vor einigen Wochen wurde er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Das Dorf ist um einiges ärmer geworden.

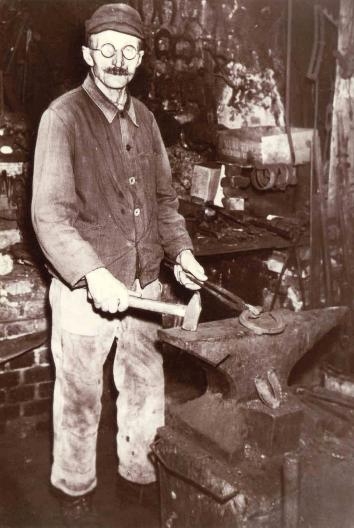

»Kuhlmanns Richard«

»Kuhlmanns Richard«

Er, der frühere Dorfschmied, hatte bei einem Unfall in seiner Schmiede ein Auge verloren. War ich bei meinem Freund Martin, seinem Enkel, zu Besuch, saß er ehrfürchtig am Tisch, vor sich eine dicke Bibel. Ohne aufzusehen las er in diesem Buch. Damals war die Achtung vor dem Alter hoch angesiedelt. Diesem Mann habe ich immer etwas von seiner Gottesfurcht abgespürt. Er war einer der Alten im Dorf, die mir Vorbild geblieben sind. Dieser Bericht über »Originale« aus meiner Kinder- und Jugendzeit ist nicht vollständig. Ich wollte auch nur einige Persönlichkeiten dargestellt wissen, die es heute in dieser prägnanten Art nicht mehr gibt. Vielleicht ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. Schade!

Liebevoll kümmerte sich der Erdbacher „Koijert“ ums Vieh der Dorfbewohner

Es gab eine Zeit, da kannte man noch die Bedeutung des Sprichwortes „Wenn Koischeß Botter wär, wär mei Vatter Millionär!“ Man musste schon aufpassen, wenn man morgens, nachdem der „Koijert“ mit den Kühen durchs Dorf in Richtung Weideplatz gezogen war, die Ortsstraßen betrat. Da konnte es schon passieren, dass man mitten im Sommer ins Rutschen kam. Die grünen „Koiplätter“ gab es zur Genüge.

Es waren Jahre, in denen der im Dorf besonderes Ansehen genoss, der einen großen Viehbestand vorweisen konnte. Das waren die Großbauern, denen naturgemäß auch das meiste Land gehörte. Dass es später bei der Widmung von Neubaustraßen, als Anliegerbeiträge zu zahlen waren, große Augen bei den „Großgrundbesitzern“ und eine gewisse Schadenfreude bei den Kleinbauern gab, soll nicht unerwähnt bleiben.

Handarbeit war Trumpf

In den Jahren nach dem Krieg bis zum Ende der Sechziger blühte die Landwirtschaft. Da war Handarbeit noch gefragt, Maschinen gab es so gut wie keine, außer später ein paar kleinen „Agria“-Mähern. Mein Vater hat in diesen Jahren mit einer „Fahr“-Mähmaschine nach der Arbeit während der Heuerntezeit bis spätabends große Flächen für andere Bauern gemäht. Da gab’s dann für die Rute (25 qm) zehn Pfennig. Es war eine schweißtreibende Arbeit mit geringem Lohn.

Der „Koijert“, in dieser Zeit ein in allen Dörfern anzutreffendes Berufsbild, musste ein verantwortungsvoller Mann sein, hatte er doch die Aufsicht über die „Kapitalanlage“ der Dorfbauern.

Kapitalanlage Rindvieh

Und so ging der „Koijert“, in Erdbach war es Otto Klein, frühmorgens mit seinen Hütehunden Horn-blasend durch die Straßen. Das war das Zeichen, die Kühe aus dem Stall zu lassen. Es war ein recht langer Weg bis zu den Weideplätzen. An der Farbmühle vorbei trotteten die Kühe hinter ihrem Hirten Richtung „Zwischernhecke“, am Rolsbach vorbei zur „Erkraut“ und oft weiter bis an den äußersten Zipfel der Erdbacher Gemarkung zwischen Gusternhain und dem Breitscheider Flugplatz.

Die Weideplätze waren für die Bauern von großer Bedeutung, waren sie doch im Sommer die Ernährungsquelle für ihr Vieh. Das Heu brauchte der Bauersmann dringend für den oft langen Winter. Für die Familien im Dorf war das Leben oft ein harter Kampf ums tägliche Brot. Aber in der sauberen Luft des Westerwalds zu leben war ihnen mehr wert, als mit ein paar Mark mehr in der Tasche in einer Stadt zu wohnen.

Karger Lohn für harte Arbeit

Der „Koijert“ bekam einen kargen Lohn von der Gemeinde. Für das Essen waren die Kuhbesitzer zuständig; peinlich genau wurden nach der Anzahl des Viehs die Essenstage im Monat aufgeteilt. Der „Koijert“ war darum nicht zu beneiden. Manchmal gab es recht karge Kost bei denen, die es sich eigentlich hätten leisten können, etwas Besseres auf den Tisch zu stellen.

Mittags brachte man dem Hirten mit dem „Hinkelmann“ das Essen zum „Onner“, durfte aber dabei nicht das Futter für die Hunde vergessen. Übrigens, das Wort „Onnern“, das auch heute noch häufig benutzt wird („Bis hau onnern“! – „Bis heute Nachmittag“!) kommt von dem Wort Unterstand, in dem die Kühe gerne nachmittags zum Wiederkäuen lagen.

Gegen Abend hörte man den „Koijert“ wieder mit seinem Horn; die heimkehrenden Kühe fanden ihren Stall alleine. Der Rother „Koijert“, „Grisse Willi“, war bekannt für seine geblasenen Heimatmelodien, die er auf der Weide gerne anstimmte.

Erste Rauchversuche

Ich erinnere mich, dass wurde Jungen dann in „Zwischerrnhecke“ trockenes Laub in bei den Handflächen rollten und in mitgebrachtes Zeitungspapier legten. Notdürftig m; Spucke angeklebt, rauchte wir so die ersten Zigarren Dass uns dabei kotzübel wurde und manche Unterhose braun wurde, versteht sich von selbst.

Der „Koijert“ bekam im Winter von den Bauern Kartoffeln und Getreide sowie a besonderen Festtagen weiter Naturprodukte wie Ei; Milch, Äpfel usw. War der Weideplatz nicht zu weit vor Dorf entfernt, konnten auch die Milch- und Fahrkühe zeitweise mit auf die Weide traben.

Übrigens, die Straßen in Erdbach wurden nach dem Viehtrieb vom Wenzel sauber gehalten. Er fuhr mit dem Schubkarren durchs Dorf und kippte den Kuhmist in die Mistkaute beim Müller-Karl wo Wenzel auch logierte.

Es war eine schöne, erlebnisreiche Zeit, wenn auch die Dorfbewohner heute nicht mehr den Schritt zurück wagen wollen. Und der „Koijert“ mit seiner Herde und seine Hütehunden gehört sicher der Vergangenheit an. Erinnerungen daran bleiben aber und das ist gut so.

Quelle: Zeitungsgruppe Lahn Dill, Autor: Gerd Werner, Erdbach

Der „langk Moos“, ein Erdbacher Original

Wer kannte nicht den alten Hirten mit dem Armstumpf? Gemeint ist Wilhelm August Moos, der am 2. Dezember 1871 als drittes von sieben Geschwistern in Erdbach geboren wurde. Sein Vater, Johann Georg, genannt „Moose Hanjer“, kam aus Donsbach und heiratete in Erdbach die Anna Katharina Klaas. Nach seiner Schulentlassung arbeitete Wilhelm Moos als Bergmann in der Spatgrube bei Burg, im Steinbruch bei Langenaubach, in Haiger und in Sinn. Um die Jahrhundertwende traf ihn das erste Unglück. Beim Neujahrsschießen vor dem Brunnen in der Nähe seines Elternhauses („Moose“-Haus unten am Mühlweg) explodierte der Sprengstoff, der vermutlich aus einem der Steinbrüche stammte, zu früh und zerriss ihm die linke Hand. Da bewährte sich seine „Gäulsnatur“. Lange Beratungen halfen nichts, er musste dringend in ärztliche Behandlung. Nachdem die zerfetzte Hand notdürftig verbunden war, marschierte Wilhelm mit seinem Kameraden Heinrich Gimbel trotz der starken Schmerzen noch in der Silvesternacht Ober den Amdorfer Berg nach Herborn. Im Krankenhaus wurde ihm die Hand amputiert, so dass nur ein Armstumpf übrig blieb. Sein Freund musste in der Nacht allein nach Erdbach zurück, wo er von der Polizei vernommen wurde. Aber der Gendarm erfuhr Ober den Unfall und die Herkunft des Sprengstoffes nichts, weder von dem Zeugen noch von dem Verunglückten. Darüber waren sich die beiden auf dem Weg nach Herborn wohl einig geworden.

Aber bald war Wilhelm Moos in seiner urwüchsigen Art wieder der alte. Seiner Körpergröße wegen hieß er allgemein „der langk Moos“. Nach dem UnfaII ging er im Winter als Holzfäller in den Wald. Trotz der fehlenden Hand schaffte er diese schwere Arbeit; und es wird von ihm gesagt, dass er in keiner Weise hinter einem Gesunden zurückstehen musste. Im Sommer hütete er in Erdbach die damals noch sehr große Kuhherde. Nach 1908 übernahm er die Gemeindeschäferei, die bis 1928 hier bestand. Dann wurde er wieder Kuhhirt. Im Winter half er dem damaligen Hausschlächter Gustav Enners, der heute noch mit 90 Jahren als Schäfer tätig ist. Dabei hat Wilhelm trotz des Armstumpfes die schweren Schweine oder deren Hälften genauso bewegt wie der Metzger

Aus der Zeit um 1920 stammt auch die folgende Begebenheit: Drei junge Medenbacher Burschen kamen eines Abends sehr spät aus Erdbach und wollten auf dem Fußweg über den Berg wieder heim. Unter dem Feldweg am Mühlberg, vor dem jetzigen Schafstall Enners, war der Schafpferch aufgeschlagen, und Wilhelm Moos schlief in der kleinen Schäferhütte. Weil aber die Glieder der nächtlichen Heimkehrer vom Alkohol so schwer geworden waren, kletterte einer der Zecher zum Schäfer in die Hütte, mehr Platz war dort nicht. Die anderen aber lenkten in ihrem Ärger die Schäferhütte herum und ließen sie den Berg hinunterlaufen. Unten stürzte diese über die Böschung in den Wiesengrund. Und später hat der Beischläfer noch oft erzählt, dass ihm bei der Talfahrt der Armstumpf von Wilhelm Moos immer in die Seite gestoßen habe.

Kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges kam der „Erbäjer Willäm“ als Kuhhirt nach Heiligenborn. Die Heiligenborner schätzten ihn sehr. Im Sommer hatte er reihum sein Essen, dazu einen nicht sehr hohen Lohn. Als Schlafraum diente eine alte Kammer mit dürftigem Bett in der „Alten Schule“. Für den Winter bekam er sein Korn und seine Kartoffeln von den Bauern; dafür kam er gerne im nächsten Jahre wieder. Am 17. Juli 1945, morgens gegen 7.30 Uhr, trieb Wilhelm Moos mit seinem Hund die Herde wie immer den Kuhweg hinauf. Es war ein sonniger Tag. Gegen 8.30 Uhr wurden die Leute im Dorf durch eine starke Explosion in Richtung Viehweide aufgeschreckt. Alles lief hin zu der grasenden Herde. Plötzlich sah einer am Rand des Waldes zerfetzte menschliche Gliedmaßen und Teile eines Körpers im Geäst einer Buche hängen. Nach dem ersten Schrecken holten Männer mit einer Heugabel die Reste des menschlichen Körpers von dem Baum herunter. Während des Krieges beim Rückzug hatten hier Soldaten gelegen. Es kann vermutet werden, dass eine liegen gebliebene Mine dieses schreckliche Unglück verursachte. Begraben wurde Wilhelm Moos, zusammen mit den noch aufgefundenen Teilen seines ebenfalls zerrissenen Hundes, in Erdbach. 73 Jahre war er alt, als sein Leben auf diese Weise bei Heiligenborn endete. Mit etwa 30 Jahren hatte ihm der Sprengkörper die linke Hand abgerissen. Sicher war das der Grund, weshalb er nicht geheiratet hatte. Er hatte ja auch als Schäfer und Kuhhirte ein geordnetes Leben, und große Ansprüche zu stellen war nicht seine Art. Im Sommer verköstigten ihn die Bauern, für den Winter bekam er seine Kartoffeln und sein Winterkorn. Was er dazu noch brauchte, bereitete er sich selbst. Seine Stube hatte er in Erdbach zuletzt bei Wilhelm Geil, der Poststelle in der Breitscheider Straße.

In jüngeren Jahren, als Bergmann oder Steinbrucharbeiter, später auch als Holzfäller usw., verfügte er über ungewöhnliche Muskelkräfte, so dass er es mit jedem Gesunden aufnehmen konnte. Er war einfach ein Mann mit „Bärenkräften“. Dazu hatte Wilhelm Moos eine „Gäulsnatur“. Den Nachbarn oder uns Dorfbuben kam das Schaudern an, wenn er im Winter bei strengster Kälte morgens mit dem Handtuch unterm Arm zum Brunnen am Breitscheider Weg ging. Mit dem Armstummel räumte er das Eis weg und wusch den nackten Oberkörper mit eiskaltem Wasser.

Alles in allem: der ,,langk Moos“ war ein Erdbacher Original! Und so eigenartig sein Leben war, so schrecklich war sein Ende.

Quelle: Von Willi Hofmann und Erich Weyel (aus dem Heimatjahrbuch 1980)